Wen die Bürgerschaft wählt

Die Bürgerschaft wählt den Ersten Bürgermeister bzw. die Erste Bürgermeisterin und bestätigt den von ihm bzw. ihr berufenen

Senat (Art. 34 Abs. 1 u. 2 Satz 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Der jeweils regierende Senat hängt also eng mit der Bürgerschaft

zusammen. So endet die Amtszeit des Ersten Bürgermeisters und des Senats, wenn eine neue Bürgerschaft

zusammentritt (Art. 35 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Auch endet die

Amtszeit des Ersten Bürgermeisters bzw. der Ersten Bürgermeisterin, wenn die Bürgerschaft ihm oder ihr das Vertrauen entzieht, indem sie eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt: es greift dann das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum.

Art. 35 Abs. 3 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg regelt:

„Die Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters endet auch, wenn die Bürgerschaft ihr oder ihm das Vertrauen dadurch entzieht, dass sie mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt. Der Antrag muss den Abgeordneten und dem Senat mindestens eine Woche vor der Beschlussfassung mitgeteilt werden; er muss von einem Viertel der Abgeordneten unterzeichnet sein.“

Die Bürgerschaft kontrolliert

Die Bürgerschaft und ihre Ausschüsse können für ihre

Sitzungen die Anwesenheit von Senatsmitgliedern verlangen. „Die Bürgerschaft und ihre Ausschüsse können die Entsendung des für die zur Beratung anstehende

Angelegenheit zuständigen Mitglieds des Senats verlangen“ (Art. 23 Abs. 1 Satz 3 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Zur Kontrolle gehört

ferner, dass der Senat die Bürgerschaft informieren

muss über:

-

Senatsbeschlüsse zur Standortplanung: z.B. zur Flughafenerweiterung, Ausbau des Elbtunnels, Bau einer Arena, Planungen für die Erweiterung großer Betriebe,

-

Staatsverträge und Angelegenheiten der Europäischen Union. Staatsverträge sind staatliche Vereinbarungen zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen, Rechte und Pflichten, z.B. Rundfunkstaatsverträge, Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen.

„Gesetzentwürfe, sobald er [der Senat] sie der Öffentlichkeit oder ehrenamtlichen Gremien bekannt gibt“ und „Gegenstände von Gesetzgebungsvorhaben, sobald er ihre Förderung beschlossen hat“ (Art. 31 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg)

Große und Kleine Anfragen

Eine weitere Möglichkeit, den Senat zu kontrollieren,

sind die sogenannten Kleinen und Großen Anfragen

der Abgeordneten an den Senat. So heißt es in Art.

25 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg: „Die Abgeordneten sind berechtigt, in öffentlichen

Angelegenheiten Große und Kleine Anfragen an den Senat zu richten“.

Die Anfragen müssen schriftlich bei der Bürgerschaftskanzlei eingereicht und dem Senat dann zur Beantwortung vorgelegt werden.

Kleine Anfragen können von einer oder einem einzelnen Abgeordneten schriftlich gestellt werden und sind vom Senat innerhalb von acht Tagen schriftlich zu beantworten (Art. 25 Abs. 3 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Die meisten Kleinen Anfragen haben einen Umfang zwischen einer und drei Seiten und werden von Abgeordneten der Opposition gestellt. Oft sind Kleine Anfragen weniger Fragen nach Information, sondern „informierende Fragen“, die meist auf administrative Mängel und Verzögerungen hinweisen, deren Beseitigung veranlasst werden soll. Über die Kleinen Anfragen wird in der Bürgerschaftssitzung zwar nicht debattiert, aber die Antwort des Senats erscheint schriftlich als „Drucksache“ (Drs.).

Manchen Abgeordneten erscheint die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage nicht befriedigend. Besonders dann nicht, wenn der Senat schreibt:

„Die Frage ist in der Kürze der für die zur Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu beantworten.“

Dieser Satz kann seit Ende 2010 nur noch im Zusammenhang mit einer fallbezogenen näheren Begründung verwendet werden, aus der sich z. B. ergibt,

welche Bearbeitungszeit nach den konkreten Umständen der Anfrage tatsächlich zur Verfügung stand, von

welchem Aufwand der Bearbeitung der Senat konkret

ausgeht (Durchsicht wie vieler Akten, Befragung wie

vieler Personen etc.) oder welche Kapazitäten für die

Bearbeitung zur Verfügung standen. Es muss also so

viel Antwort wie möglich gegeben werden.

Seit der Verfassungsreform von 1996 ist es den einzelnen Abgeordneten möglich, eine sogenannte Organklage beim Hamburgischen Verfassungsgericht

einzureichen, wenn sie der Auffassung sind, dass der

Senat – als ein Organ der verfassten Demokratie –

seiner verfassungsmäßigen Verpflichtung, etwa Kleine Anfragen zu beantworten, nicht oder ungenügend

nachkommt. So heißt es in der Verfassung:

„Das Verfassungsgericht entscheidet über die Auslegung der Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines Verfassungsorgans oder anderer Beteiligter, die durch die Verfassung mit eigenen Rechten ausgestattet sind“ (Art. 65 Abs. 3 Nr. 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg).

Große Anfragen müssen von mindestens fünf Abgeordneten unterzeichnet und schriftlich eingereicht werden. Der Senat hat vier Wochen Zeit, die Anfrage schriftlich zu beantworten. Der Antwort kann dann auf Antrag mindestens eines Drittels der Abgeordneten eine Debatte in der Bürgerschaft folgen. Art. 25 Abs. 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg besagt:

„Große Anfragen sind schriftlich zu stellen und müssen von einer in der Geschäftsordnung der Bürgerschaft zu bestimmenden Mindestzahl von Abgeordneten, die nicht höher als 10 sein darf, unterzeichnet sein. Sie sind binnen vier Wochen durch eine Vertreterin oder einen Vertreter des Senats in der Sitzung der Bürgerschaft zu beantworten. Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Abgeordneten folgt der Antwort eine Besprechung.“

Diese umfassende, öffentliche Diskussion ist meist sogar der eigentliche Zweck Großer Anfragen. Sie erfüllen vornehmlich die Funktion parlamentarischer Richtungskontrolle.

Eine kleine chronologische Auswahl Großer Anfragen aus der 22. Wahlperiode:

Verfahren gegen Polizeibedienstete im Rahmen des G20-Gipfels und der Gipfelproteste von Deniz Celik, Dr. Carola Ensslen, David Stoop, Heike Sudmann, Insa Tietjen, Mehmet Yildiz, Metin Kaya, Norbert Hackbusch, Olga Fritzsche, Sabine Boeddinghaus, Stephan Jersch, Cansu Özdemir und Dr. Stephanie Rose (DIE LINKE) vom 26.05.20 (Drucksache 22/341)

Verbotsmaßnahmen gegen extremistische Gruppierungen durch den Senat und seine Behörden – warum bleibt man bei Linksextremisten untätig? von Dr. Alexander Wolf, Dirk Nockemann, Detlef Ehlebracht, Krzysztof Walczak, Olga Petersen, Thomas Reich und Marco Schulz (AfD) vom 28.05.20 (Drucksache 22/385)

Der Hamburger Wohnungsmarkt: Bestand und aktuelle Entwicklung von Dr. Anke Frieling, Ralf Niedmers, Richard Seelmaecker, André Trepoll, Andreas Grutzeck (CDU) und Fraktion vom 30.09.20 (Drucksache 22/1595)

Zehn Jahre Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) – Zeit für einen Rückblick und Gelegenheit für einen Ausblick von Olaf Duge, Rosa Domm, Mareike Engels, Gerrit Fuß, Zohra Mojadeddi, Johannes Alexander Müller, Andrea Nunne, Dr. Miriam Putz, Dr. Gudrun Schittek, Ulrike Sparr, Peter Zamory, Linus Jünemann, Christa Möller-Metzger, Michael Gwosdz (GRÜNE) und Fraktion und der Abgeordneten Martina Koeppen, Matthias Czech, Gabi Dobusch, Sabine Jansen, Dirk Kienscherf, Dr. Christel Oldenburg, Lars Pochnicht, Michael Weinreich, Dagmar Wiedemann (SPD) und Fraktion vom 28.10.20 (Drucksache 22/1937)

Weitere Kontrollmöglichkeiten

Die Bürgerschaft kann den Senat z. B. durch den

Eingabenausschuss, die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse und

das Auskunfts- und Aktenvorlageersuchen kontrollieren. Bei Letzterem muss der Senat der Bürgerschaft

und den von ihr eingesetzten Ausschüssen Auskünfte geben und auch Akten vorlegen. Nicht auskunftspflichtig ist der Senat, wenn der Kernbereich seiner

Meinungsbildung oder Entscheidungsvorbereitung

berührt ist. Einschränkungen seiner Auskunftspflicht können sich auch aus dem allgemeinen Datenschutzrecht oder aus speziellen datenschutzrechtlichen

Bestimmungen wie z. B. dem Gesellschafts- oder Aktienrecht ergeben. Über die notwendigerweise

„geheimhaltungsbedürftigen“ Maßnahmen im Rahmen

der Strafverfolgung oder des Verfassungsschutzes

schweigt der Senat.

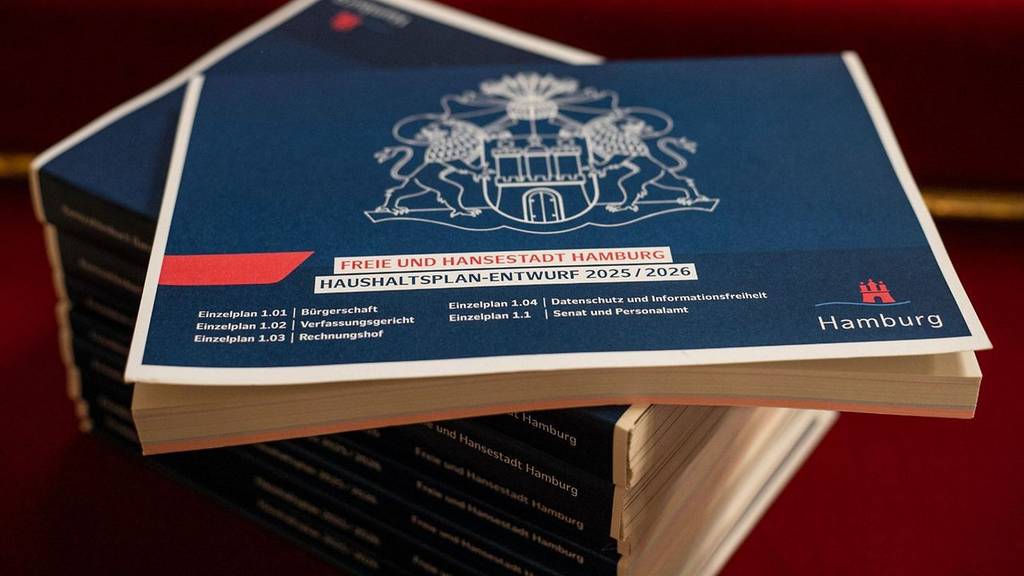

Haushaltsrecht

Die Bürgerschaft hat die Haushaltshoheit, d.h. sie entscheidet über die Höhe und Verwendung der staatlichen Ausgaben und kontrolliert somit den Senat

maßgeblich. Die Haushaltshoheit ist der Dreh- und

Angelpunkt des parlamentarischen Systems. Die Bürgerschaft prüft, ändert und genehmigt den von der

Regierung, also dem Senat, aufgestellten Haushaltsplanentwurf.

Der Senat stellt jährlich einen Haushaltsplan (auch Budget genannt) zusammen. Wird ein Doppelhaushalt beschlossen, dann wird der Haushaltsplan für zwei Jahre zusammengestellt. Er besteht aus der Aufrechnung der Ein- und Ausgaben und einer Auflistung über Hamburgs Vermögen und Schulden. Der Haushaltsplan muss als Entwurf der Bürgerschaft vorgelegt werden, die dann darüber beschließt.

Art. 66 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg besagt:

„Der Haushaltsplan wird vom Senat für je ein

Rechnungsjahr der Bürgerschaft vorgelegt und durch Beschluss der Bürgerschaft festgestellt“.

Am Ende eines Rechnungsjahres muss der Senat der

Bürgerschaft außerdem eine Abrechnung über das

Vermögen und die Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg vorlegen: Zum Beispiel einen Entwurf

des Stellenplans für das kommende Haushaltsjahr, für

Stellenstreichungen zur Erfüllung der Einsparvorgaben für den Personalhaushalt oder zur Finanzierung

des Stellenplans.

Art. 70 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg besagt:

„Der Senat hat der Bürgerschaft über alle Einnahmen und Ausgaben im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Erteilung der Entlastung Rechnung zu legen.“ Obwohl es sich bei dem Haushaltsplan nicht um die Verabschiedung eines Gesetzes handelt, sondern um einen Beschluss, den die Bürgerschaft fassen muss, wird der Haushaltsplan zweimal „gelesen“. Sollte die Bürgerschaft mit dem Haushaltsplan nicht zufrieden sein, kann sie Änderungen beschließen. Die Bürgerschaft hat auch das Recht, den Haushaltsplan abzulehnen.

Hat die Bürgerschaft den Haushaltsplan bis zum Beginn des Rechnungsjahres noch nicht beschlossen, kann die Bürgerschaft dem Senat dennoch ihre Zustimmung geben, im Rahmen des bisherigen Haushaltsplanes weiterzuarbeiten.

Wenn der Senat mehr Geld braucht, als bewilligt wurde, muss jede Nachbewilligung von der Bürgerschaft beschlossen werden (Art. 68 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Manches Gesuch um Nachbewilligung wird von der Bürgerschaft an den Haushaltsausschuss überwiesen, damit dieser sich mit dem Thema auseinandersetzt, um dann der Bürgerschaft Bericht zu erstatten, bevor diese über die Nachbewilligung entscheidet.

Der unabhängige Rechnungshof

Bevor die Bürgerschaft jährlich den alten Haushalt

entlastet, berichtet ihr der Rechnungshof in seiner

Funktion als Überwacher des staatlichen Haushalts,

wie mit dem Haushalt umgegangen wurde.

Art. 71 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg: „Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung

wird durch einen unabhängigen, nur dem Gesetz unterworfenen Rechnungshof überwacht. Der Rechnungshof hat zur Erteilung der Entlastung des Senats der Bürgerschaft über das Ergebnis seiner Prüfungen jährlich zu berichten; gleichzeitig unterrichtet er den Senat.“

Damit steht der Rechnungshof zwischen Senat und

Bürgerschaft und übernimmt auch eine Vermittlerrolle.

Der Rechnungshof ist ein unabhängiges Verwaltungsorgan und niemandem gegenüber – weder dem Senat

noch der Bürgerschaft – weisungsgebunden. Es können sowohl die Bürgerschaft als auch der Senat oder

der Finanzsenator bzw. die Finanzsenatorin den Rechnungshof bitten, einen

bestimmten Sachverhalt zu prüfen und ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Der Rechnungshof ist

jedoch nicht verpflichtet, dieser Bitte nachzukommen.

Art. 71 Abs. 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg besagt:

„Die Bürgerschaft, der Senat oder dessen für die Finanzbehörde zuständiges Mitglied kann den Rechnungshof ersuchen, sich auf Grund von Prüfungserfahrungen gutachtlich zu äußern. In bedeutsamen Einzelfällen können sie oder ein Fünftel der Mitglieder der Bürgerschaft ein Prüfungs- und Berichtsersuchen an den Rechnungshof richten. Der Rechnungshof entscheidet unabhängig, ob er dem Ersuchen entspricht.“

Die Mitglieder des Rechnungshofs werden vom Senat vorgeschlagen und müssen von der Bürgerschaft mit einer Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt werden (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 264).