Das Wahlergebnis

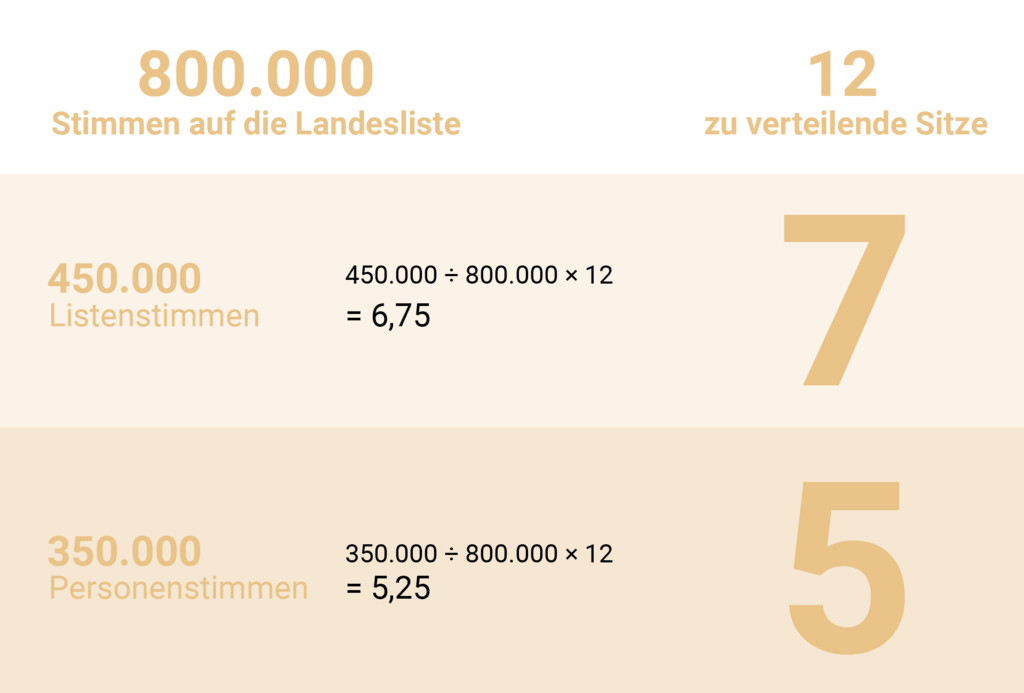

Die Sitzverteilung in der Hamburgischen Bürgerschaft wird über die Landeslisten entschieden. Die Verteilung der Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft auf die Parteien und Wählervereinigungen und damit die Frage, wer die Wahl gewonnen hat, richtet sich nach dem Verhältnis der für die jeweiligen Landeslisten abgegebenen Gesamtstimmen. Diese sind die Summe aller Stimmen, die für eine Liste einer Partei oder Wählervereinigung in ihrer Gesamtheit und für die darauf verzeichneten Kandidierenden insgesamt abgegeben wurden. Gesamtstimmen sind also die Summe der Listen- und der Personenstimmen je Landesliste. Listenstimmen als Teil der Gesamtstimmen sind die Landesstimmen, die für eine Landesliste in ihrer Gesamtheit vergeben wurden. Personenstimmen sind die Landesstimmen, die für einzelne Personen einer Landesliste abgegeben wurden. Diese Gesamtstimmen werden nach der Wahl zuerst ausgezählt. Das Ergebnis zeigt an, wie viel Prozent der Gesamtstimmen auf die jeweilige Partei oder Wählervereinigung entfallen.

Eine Änderung des Wahlrechts ist nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln möglich

Das Parlament kann das Wahlrecht nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ändern. Damit soll gewährleistet werden, dass Wahlrechtsänderungen in einem weitgehenden Konsens der Fraktionen beschlossen werden.

Wahlrechtliche Gesetze sind den Regelungen des Artikels 50 Abs. 4 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg unterworfen der Wahlberechtigten in Hamburg können verlangen, dass auch von der Bürgerschaft beschlossene wahlrechtliche Gesetze durch einen Volksentscheid bestätigt werden müssen. Strebt eine Volksinitiative eine Änderung des Wahlrechts an, muss diese auch eine Zweidrittelmehrheit beim Volksentscheid erreichen.

Nach der Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft

Die Landeswahlleitung verständigt die gewählten Personen über ihre Wahl in die Bürgerschaft.

„Eine gewählte Person erwirbt die Mitgliedschaft in der Bürgerschaft mit der Eröffnung der ersten Sitzung der Bürgerschaft nach der Wahl“ (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BüWG).

Beschäftigte der Freien und Hansestadt Hamburg müssen unverzüglich ihrem Arbeitgeber anzeigen, dass sie gewählt worden sind (§ 34 Abs. 3 Satz 1 BüWG). Er stellt dann fest, ob das Dienstverhältnis der betreffenden Person ruht, weil dieser Aufgaben übertragen sind, deren Wahrnehmung inkompatibel mit dem Mandat sind.

„Ist die gewählte Person Mitglied eines Vorstandes oder einer Geschäftsführung“ (z.B. einer Anstalt öffentlichen Rechts oder landesunmittelbaren Körperschaft), „gilt die Wahl als abgelehnt, wenn sie nicht bis zur ersten Sitzung der Bürgerschaft gegenüber der Landeswahlleitung nachweist, dass sie ohne Bezüge beurlaubt oder das Arbeitsverhältnis beendet ist“ (§ 34 Abs. 4 BüWG).

Eine Ablehnung muss vor der ersten Sitzung der neu gewählten Bürgerschaft gegenüber der Landeswahlleitung schriftlich erklärt werden. Lehnt eine auf einer Wahlkreisliste oder Landesliste „gewählte Person die W ahl ab (...) oder endet ihre Mitgliedschaft während der Wahlperiode“ (§ 38 Abs. 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 BüWG), so wird der/die ausgeschiedene Wahlkreisbewerber/in über die Wahlkreisliste bzw. die Landesliste ersetzt. Anders sieht es bei den Einzelbewerberinnen und -bewerbern aus:

„Lehnt eine als Einzelbewerbung gewählte Person die Wahl ab (...) oder endet ihre Mitgliedschaft in der Bürgerschaft während der Wahlperiode, so bleibt der Sitz bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt“ (§ 38 Abs. 3 BüWG).

Oberstes Gebot für Abgeordnete: Keine Interessenskollision!

Art. 7 Abs. 2 Nr. 1-3 HV besagt: „Abgeordnete können (...) durch Beschluss der Bürgerschaft ausgeschlossen werden, wenn sie

1. ihr Amt missbrauchen, um sich oder anderen persönliche Vorteile zu verschaffen, oder

2. ihre Pflichten als Abgeordnete aus eigennützigen Gründen gröblich vernachlässigen, oder

3. der Pflicht zur Verschwiegenheit gröblich zuwiderhandeln.“

Dann ist ihre Mitgliedschaft im Parlament vorzeitig beendet.

Die Bürgerschaft kann die Wahlperiode vorzeitig beenden

Ist eine Gesetzgebungskrise eingetreten und muss die Funktionsfähigkeit des parlamentarischen Systems wiederhergestellt werden, kann die Bürgerschaft die Wahlperiode vorzeitig beenden. Der Antrag auf vorzeitige Beendigung der Wahlperiode muss mindestens von einem Viertel der Abgeordneten gestellt werden. Nur mit der Mehrheit der Bürgerschaftsmitglieder kann die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschlossen werden (Art. 11 Abs. 1 HV). Eine Neuwahl der Bürgerschaft muss innerhalb von zehn Wochen erfolgen (Art. 11 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg).

Abgeordnete

...sind „(...) Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes“ (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Mit ihrer Wahl übernehmen sie die Verpflichtung, den politischen Interessen des Volkes gerecht zu werden.

Freies Mandat

Obwohl die Abgeordneten vom Volk gewählt, d.h. mit der Vollmacht ausgestattet wurden, die Interessen des Volkes in der Politik zu vertreten und wahrzunehmen, sind die Abgeordneten: „nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden“ (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg).

Fraktionsdisziplin

Trotz aller Freiheit gilt die sogenannte Fraktionsdisziplin. Der Fraktionsvorstand möchte z.B. rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden, wenn sich eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter nicht den Beschlüssen der Fraktion anschließen will.

Fraktionen

Jede in der Bürgerschaft vertretene Partei hat ihre Fraktion. Sie ist der Zusammenschluss aller Bürgerschaftsmitglieder, die derselben Partei angehören. Es können sich aber auch Parteilose einer Fraktion anschließen, mit deren politischen Zielen sie einverstanden sind. Die Fraktion wählt aus ihrer Mitte ihren Vorstand: die Fraktionsspitze. Das Hauptziel jeder Fraktion ist, dass möglichst viele politische Ziele der eigenen Partei durchgesetzt werden. Um dies zu erreichen, muss eine Bürgerschaftsfraktion effektive Politik machen. Dies gelingt nach vorherrschender Meinung nur dann, wenn die Fraktionsmitglieder untereinander nicht zerstritten sind und nach außen hin geschlossen auftreten. Deshalb erwartet die Fraktionsspitze von ihren Abgeordneten eine möglichst einheitliche Unterstützung der politischen Arbeit und politischen Ziele. Zwar haben alle Abgeordneten die Möglichkeit, fraktionsintern an Formulierungen der politischen Ziele mitzuwirken und um Mehrheiten zu ringen, doch wird von ihnen erwartet, eine nach Beratung getroffene Fraktionsentscheidung geschlossen zu vertreten – insbesondere während der Bürgerschaftssitzung und in den Ausschüssen der Bürgerschaft.

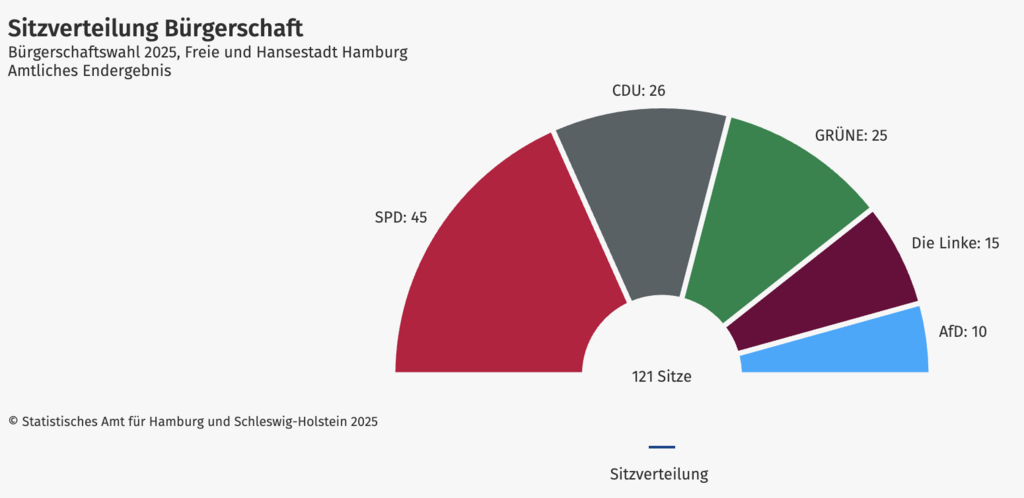

Dennoch gilt grundsätzlich das „freie Mandat“ auch gegenüber der eigenen Fraktion. Niemand ist an die Übereinkünfte und Beschlüsse der eigenen Partei oder Fraktion gebunden. Abgeordnete stimmen nur in für sie besonders wichtigen Ausnahmefällen nicht mit ihrer Fraktion. Darüber hinaus haben sie zu ihrer Fraktion enge Verbindungen und wissen auch, dass Parteigremien entscheiden, wer in Zukunft erneut zur Wahl in die Bürgerschaft vorgeschlagen wird oder nicht. Weichen Abgeordnete von den Mehrheitsvorstellungen ihrer Fraktion ab, kann diese sie ausschließen, sie verlieren jedoch nicht ihr Mandat, sondern erhalten dann den Status „fraktionslos in der Bürgerschaft“. Auch die gewählten Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft schließen sich in der Regel zu Fraktionen zusammen. Die Zusammensetzung der aktuellen Bürgerschaft und der Fraktionen findet sich unter https://www.hamburgische-buergerschaft.de/ueber-uns/interaktiver-sitzplan bzw. https://www.hamburgische-buergerschaft.de/ueber-uns/fraktionen

Indemnität – Freiheit der Rede

Reden spielen in der Bürgerschaft eine herausragende Rolle. Sie verdeutlichen politische Standpunkte, eröffnen Dispute und verraten einiges über die Persönlichkeit der Rednerinnen und Redner.

Die Abgeordneten müssen daher sicher sein, dass sie für Reden, die sie in der Bürgerschaft gehalten haben, nicht gerichtlich oder dienstlich belangt werden. Art. 14 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg sagt daher:

„Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen Abstimmungen oder Äußerungen, die sie in der Bürgerschaft oder einem ihrer Ausschüsse getan haben, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.“ Aber alles hat seine Grenzen: Verleumderische Reden dürfen auch Abgeordnete nicht halten. Verleumderische Beleidigungen können mit Genehmigung der Bürgerschaft verfolgt werden (Art. 14 Abs. 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg).

Wenn Abgeordnete sich in den Sitzungen der Bürgerschaft nicht an die geltenden Sprach- und Verhaltensregeln halten und durch Störungen, Zwischenrufe oder gar Beleidigungen auffallen, kann laut Geschäftsordnung ein Ordnungsruf ausgesprochen werden. Wenn ein Mitglied der Bürgerschaft in derselben Bürgerschaftssitzung dreimal zur Ordnung gerufen wurde und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Rufes zur Sache oder zur Ordnung hingewiesen wurde, entzieht die Sitzungspräsidentin oder der Sitzungspräsident ihr oder ihm das Wort; es darf ihr oder ihm zu diesem Beratungsgegenstand nicht wieder erteilt werden (§ 47 BürgGO).

Immunität – Freiheit vor Strafverfolgung

Art. 15 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg besagt:

„Abgeordnete dürfen ohne Einwilligung der Bürgerschaft während der Dauer ihres Mandats nicht verhaftet oder sonstigen ihrer Freiheit und die Ausübung ihres Mandats beschränkenden Maßnahmen unterworfen werden, es sei denn, sie werden bei der Ausübung einer Straftat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen. Auf Verlangen der Bürgerschaft wird jedes gegen Abgeordnete gerichtete Straf- oder Ermittlungsverfahren sowie jede Haft oder sonstige Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit für die Dauer ihres Mandats aufgehoben.“ Der Zweck dieser Regelung ist der Schutz der freien Mandatsausübung und damit die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Bürgerschaft.

Zeugnisverweigerungsrecht

Wenn Abgeordnete vertrauliche Informationen für ihre Tätigkeit brauchen, bekommen sie diese leichter, wenn sie nicht gezwungen werden können, ihre Informantinnen oder Informanten preiszugeben. Art. 17 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg sieht daher vor: „Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. So weit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.“

Diäten

Für ihre Arbeit im Parlament erhalten Abgeordnete sogenannte Diäten, das bedeutet finanzielle Entschädigung. Bis 1996 galt die Abgeordnetentätigkeit als rein ehrenamtliche Arbeit. Deshalb gab es auch nur eine Aufwandsentschädigung.

Neben der Parlamentsarbeit war und ist es den Abgeordneten noch erlaubt, erwerbstätig zu sein (Art. 13 Abs. 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Doch die Arbeit der Abgeordneten ist immer umfangreicher geworden, es ist keine reine Freizeittätigkeit mehr. Deshalb erhalten die Abgeordneten seit 1996 auch ein: „angemessenes, ihre Unabhängigkeit sicherndes Entgelt“ (Art. 13 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg). Hamburg ist neben Bremen das letzte Bundesland mit einem Teilzeitparlament. Auch Berlin hat seit dem 1. Januar 2020 ein Vollzeitparlament. Nach Meinung vieler entspricht ein Teilzeitparlament für Hamburg nicht mehr den inhaltlichen Ansprüchen an die Abgeordneten und die Arbeit ist kaum mehr zeitlich mit einer parallelen Berufstätigkeit zu vereinbaren – wie es ursprünglich mal die Idee war.

Die Höhe des jeweils aktuellen Entgelts und der verschiedenen Pauschalen, die den Abgeordneten zustehen, sind im Hamburgischen Abgeordnetengesetz, §§ 2-4 zu finden.

(Quelle: Hamburgisches Abgeordnetengesetz, §§ 2-4)