Über die Zusammensetzung der Hamburgischen Bürgerschaft entscheiden Hamburgs Bürgerinnen und Bürger per Wahl. In der Regel findet alle fünf Jahre an einem Sonntag die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft statt (Art. 10 Abs. 1, Art. 6 Abs. 3 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg).

Die Wahlen sind: allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim

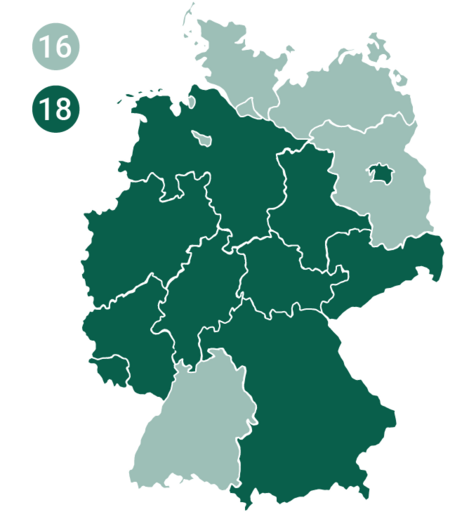

Allgemein: Alle Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs, die deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger sind, das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, dürfen wählen.

Unmittelbar: Die Stimmen werden direkt für die Zuteilung der Abgeordnetensitze verwertet. Es gibt keine Zwischeninstanz wie zum Beispiel Wahlfrauen oder -männer (wie in den USA).

Frei: Niemand darf einer anderen Person vorschreiben, wen sie zu wählen hat. Auch muss eine Freiheit in der Auswahl zwischen mehreren Wahlvorschlägen vorhanden sein.

Gleich: Die Stimmen der Wahlberechtigten sind alle gleich viel wert und zählen deshalb gleich viel.

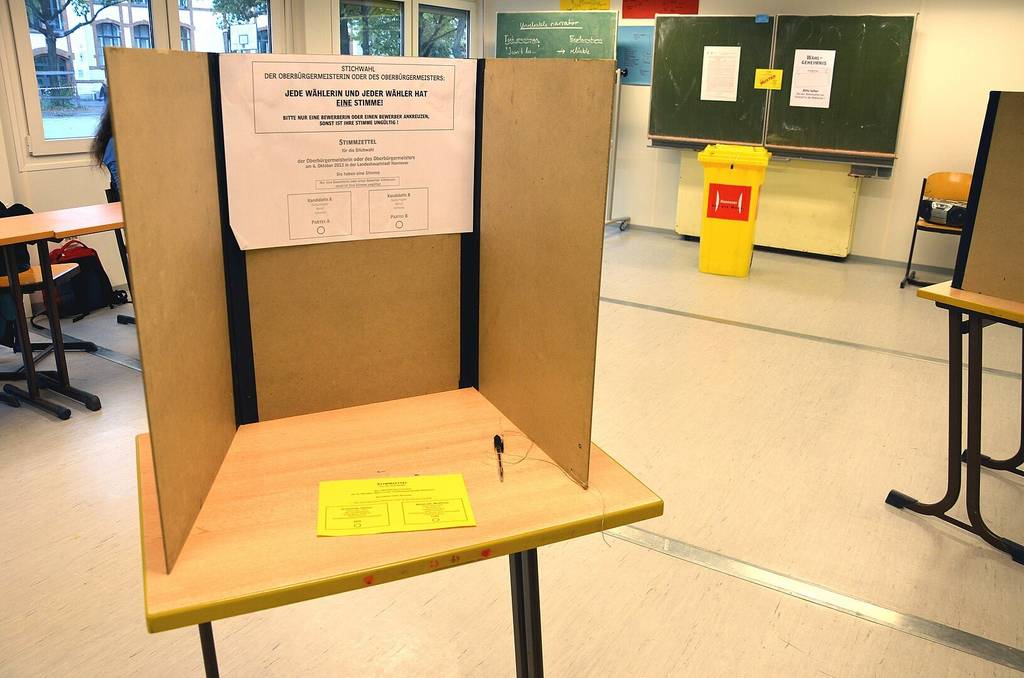

Geheim: Gewählt wird in einer Wahlkabine, die nur einzeln betreten werden darf. Bei der Briefwahl muss die wählende Person selbst dafür Sorge tragen, dass niemand ihre Stimmabgabe beobachten kann.

„Die Bürgerschaft entscheidet über die Gültigkeit der Wahl

Das Verfahren bei Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl ist im Wahlprüfungsgesetz geregelt. (Gesetz über die Prüfung der Wahlen zur Bürgerschaft und zu den Bezirksversammlungen)

Zur Bürgerschaftswahl aufgestellt werden...

• Parteien mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten,

• Wählervereinigungen mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten,

• Einzelbewerberinnen und -bewerber (nur auf den Wahlkreislisten).

Als Kandidat bzw. Kandidatin kann sich grundsätzlich jede volljährige Person zur Bürgerschaftswahl aufstellen lassen (passives Wahlrecht).

Zur Bürgerschaftswahl zugelassen:

„Spätestens am 72. Tag vor der Wahl wird festgestellt, 1. von der Landeswahlleitung, welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes seit deren letzter Wahl ununterbrochen vertreten waren und für welche Parteien bei der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag die Parteieigenschaft festgestellt wurde, 2. vom Landeswahlausschuss, welche Vereinigungen, die nach Absatz 1 ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Partei oder als Wählervereinigung anzuerkennen sind“ (§ 23 Abs. 3 BüWG). Danach gibt die Landeswahlleitung das Ergebnis, welche Parteien und Vereinigungen zugelassen sind, bekannt.

Zulassungshürden für Nichtetablierte

Parteien und Wählervereinigungen, die nicht im Deutschen Bundestag oder in der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes seit deren letzter Wahl ununterbrochen vertreten waren oder deren Parteieigenschaft bei der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag nicht festgestellt wurde, müssen bis spätestens zum 90. Tag, 16 Uhr, vor der nächsten Wahl der Landeswahlleitung ihre Beteiligung an der Wahl anzeigen (Beteiligungsanzeige). Nur wenn der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft feststellt, dürfen ihre Wahlvorschläge zugelassen werden(§ 23 Abs. 2 BüWG). Außerdem brauchen diese Parteien und Wählervereinigungen mindestens 1.000 wahlberechtigte Befürworterinnen und Befürworter aus Hamburg, um für die Landesliste zugelassen zu werden.

Um für die Wahlkreislisten zugelassen zu werden, benötigen Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerberinnen und -bewerber, die nicht in der Bürgerschaft, einem anderen Landtag oder im Bundestag vertreten sind, mindestens 100 wahlberechtigte Befürworterinnen und Befürworter aus dem entsprechenden Wahlkreis. Die wahlberechtigten Befürworterinnen und Befürworter dürfen nur jeweils eine Wahlkreisliste und eine Landesliste unterschreiben. Die Wahlberechtigung der unterzeichnenden Personen ist bei der Einreichung der Wahlvorschläge durch eine Bescheinigung der zuständigen Behörde nachzuweisen (§ 23 Abs. 5 u. 6 BüWG). Die Unterzeichnenden gehen damit keine Verpflichtung ein. Wählen können sie nach wie vor, wen sie wollen.

Bestimmte Tätigkeiten sind mit einem Bürgerschaftsmandat nicht vereinbar

Gewaltenteilung ist das Grundprinzip demokratischer Herrschaft und Organisation staatlicher Gewalt mit dem Ziel, die Konzentration und den Missbrauch politischer Macht zu verhindern. Es verstößt gegen die Gewaltenteilung, wenn man gleichzeitig sowohl in der Legislative (Bürgerschaft) als auch der Exekutive (Senat) bzw. Judikative (Rechtsprechung) in herausragender beruflicher Position tätig ist.

Die §§ 34 und 34a aus dem BüWG sagen dazu:

Die Wahrnehmung der Aufgaben von Beamtinnen und Beamten sowie Angestellten der Freien und Hansestadt Hamburg „mit Dienstbezügen,

1. zu deren eigentümlichen und regelmäßigem Aufgabenbereich die Ausübung von Hoheitsbefugnissen mit

staatlicher Zwangs- und Befehlsgewalt gehört,

2. die als Staatsrätinnen oder Staatsräte tätig sind,

3. die als Amtsleiterinnen oder Amtsleiter, deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter oder in jeweils vergleichbaren Funktionen in den Behörden tätig sind oder

4. die in den Präsidialabteilungen der Behörden oder vergleichbaren Bereichen als deren Leiterinnen oder Leiter, als persönliche Referentinnen oder Referenten der Senatsmitglieder, als Referentinnen oder Referenten für Parlaments-, Senats- und Gremienangelegenheiten oder für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig sind, ist mit der Ausübung des Mandats unvereinbar“ (§ 34a Abs. 1 BüWG).

Das gilt auch für „hauptamtliche Mitglieder des Vorstandes oder eines vergleichbaren Organs einer landesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die nicht allein der Rechtsaufsicht des Senats untersteht, sowie für deren Beamtinnen, Beamte und Angestellte mit geschäftsführenden Aufgaben“ (§ 34a Abs. 2 BüWG).

Ebenso ist die Ausübung des Bürgerschaftsmandats unvereinbar mit der

„Tätigkeit als Mitglied in Vorständen und Geschäftsführungen von Unternehmen, an deren Grundkapital, Stammkapital oder Stimmrecht die Freie und Hansestadt Hamburg mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist“ (§ 34a Abs. 3 BüWG).

Wahlberechtigt sind Deutsche, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Hamburg ansässig sind (aktives Wahlrecht).

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben (passives Wahlrecht).

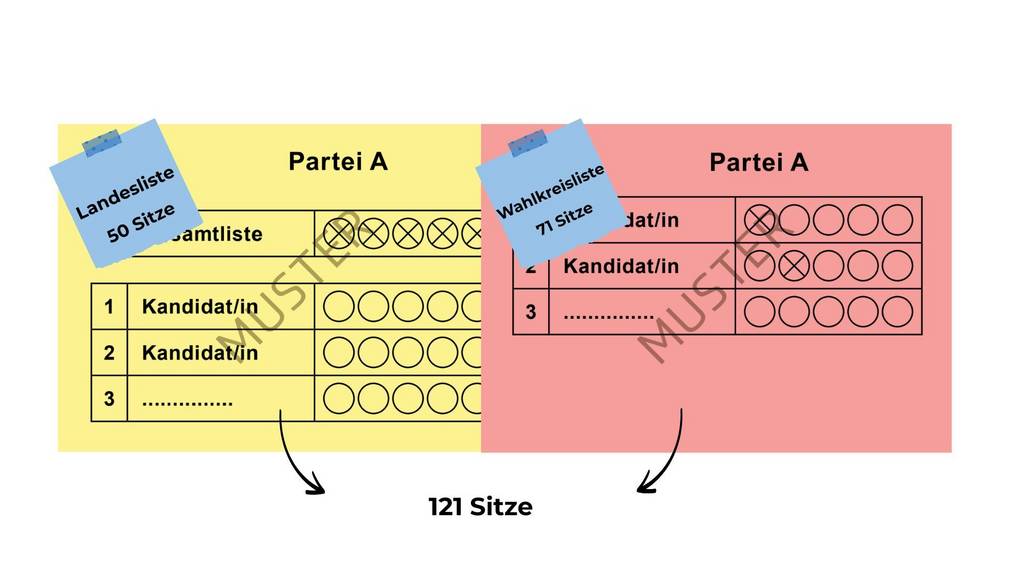

Seit der Bürgerschaftswahl 2011 wird die Bürgerschaft nach einem stark personalisierten Wahlrecht mit 2 x fünf Stimmen gewählt.

Die Wahlberechtigten haben: fünf Stimmen auf dem Landeslistenstimmzettel und fünf Stimmen auf dem Wahlkreislistenstimmzettel.

Landeslistenstimmzettel und Wahlkreislistenstimmzettel

Jede Wählerin und jeder Wähler erhält zwei farblich verschiedene Stimmzettel. Über die Landeslisten werden 50 der regulär 121 Bürgerschaftssitze und über die Wahlkreislisten 71 Bürgerschaftssitze vergeben.

• Hinter jeder/jedem Kandidierenden sind fünf Kreise vorgegeben, die angekreuzt werden können.

• Die Wählenden sind bei der Entscheidung, bei wem und mit welcher Verteilung die fünf Kreuze gemacht werden, völlig frei.

• Man kann kumulieren (alle fünf Stimmen bündeln) und panaschieren (alle fünf Stimmen verteilen) oder auch beides zusammen.

Landeslistenstimmzettel

• Hinter jeder Partei, jeder Wählervereinigung, jeder Kandidatin und jedem Kandidaten sind fünf Kreise vorgegeben, die angekreuzt werden können. Die Wählenden entscheiden frei, bei wem und mit welcher Verteilung sie ihre fünf Kreuze machen.

• Der Landeslistenstimmzettel ist für alle Wahlberechtigten gleich, egal in welchem Wahlkreis sie wohnen.

• Auf dem Stimmzettel stehen Parteien und Wählervereinigungen mit ihren jeweiligen Kandidierenden.

• Jede Partei oder Wählervereinigung kann höchstens 60 Kandidierende aufstellen.

• Mit dem Landeslistenstimmzettel wird über die Mehrheitsverhältnisse in der Hamburgischen Bürgerschaft entschieden.

Wahlkreislistenstimmzettel

Im Gegensatz zu dem Landeslistenstimmzettel können Wahlberechtigte auf dem Wahlkreislistenstimmzettel ihre Stimmen nur einzelnen Personen geben, und zwar – anders als auf dem Landeslistenstimmzettel – nicht nur den von den Parteien und Wählervereinigungen aufgestellten Kandidierenden, sondern auch Einzelbewerberinnen und -bewerbern.

• Mit den fünf Stimmen für die Wahlkreislisten nehmen die Wahlberechtigten in der Regel keinen Einfluss auf die Sitzverteilung in der Bürgerschaft, dafür aber auf deren personelle Zusammensetzung.

• Hamburg ist in 17 Wahlkreise eingeteilt. Jeder Wahlkreis wird von mehreren Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten. Wie viele Abgeordnete ein Wahlkreis in die Bürgerschaft entsenden darf, richtet sich nach der Anzahl der Wahlberechtigten, die in dem jeweiligen Wahlkreis wohnen. In kleinen Wahlkreisen mit relativ wenigen Wahlberechtigten sind drei Sitze für gewählte Abgeordnete zu vergeben. Aus mittleren Wahlkreisen werden vier Abgeordnete in die Bürgerschaft entsandt. Aus großen Wahlkreisen mit überdurchschnittlich vielen Wahlberechtigten kommen fünf Abgeordnete in die Bürgerschaft.

• Jeder Wahlkreis hat seinen eigenen Stimmzettel. Auf dem Stimmzettel stehen die Parteien und Wählervereinigungen mit ihren jeweiligen Kandidierenden sowie Einzelbewerberinnen und -bewerbern, die sich für diesen Wahlkreis zur Wahl stellen. Im Gegensatz zu dem Landeslistenstimmzettel, der in Hamburg einheitlich ist, enthalten die Wahlkreislistenstimmzettel in jedem Wahlkreis andere Namen von Kandidierenden.

• Parteien und Wählervereinigungen stellen für einen Wahlkreis eine Liste mit ihren Kandidierenden auf. In einem großen Wahlkreis können das bis zu zehn Personen sein, in einem mittleren Wahlkreis bis zu acht und in einem kleinen Wahlkreis bis zu sechs Personen, also höchstens doppelt so viele Personen wie Sitze im jeweiligen Wahlkreis zu vergeben sind.

• Jede Kandidatin und jeder Kandidat wird mit ihrem/seinem Familien- und Vornamen, dem Geburtsjahr, dem Beruf und ihrem/seinem Wohnort-Stadtteil

vorgestellt.

• Die Reihenfolge ihrer Kandidierenden wird von jeder

Partei bzw. Wählervereinigung selbst festgelegt.

• Es können auch Einzelbewerberinnen und -bewerber

zur Wahl zugelassen werden.

• Bedingungen für eine Kandidatur im Wahlkreis:

Die Person ist in Hamburg wohnhaft und sie bzw.

ihre Partei/Wählervereinigung kann mindestens 100

wahlberechtigte Befürworterinnen und Befürworter

aus ihrem Wahlkreis vorweisen. Das erübrigt sich,

wenn die Partei oder Wählervereinigung, der der/die aufgestellte Kandidierende angehört, bzw. die Einzelbewerberin oder der Einzelbewerber selbst Mitglied

des Deutschen Bundestages, der Bürgerschaft oder

eines anderen Landtages ist.

• Hinter jeder/jedem Kandidierenden sind fünf Kreise

vorgegeben, die angekreuzt werden können.

• Die Wählenden entscheiden völlig frei, bei wem und

mit welcher Verteilung sie die fünf Kreuze machen.

• Auch auf dem Wahlkreislistenstimmzettel kann man

also Stimmen häufen (kumulieren) und mischen

(panaschieren) oder beides zusammen.